Tu fais peut-être partie de ces spectateurs pressés qui quittent la salle dès que le mot "Fin" s’affiche à l’écran. Dommage. Parce que le générique de fin, loin d’être un simple défilement de noms, est devenu un terrain de jeu visuel, sonore, narratif... et même émotionnel. C’est là que les cinéastes glissent leurs derniers clins d’œil, leurs hommages, leurs easter eggs ou encore une scène cachée qui relance toute l’intrigue. Bref, c’est bien plus qu’une formalité technique : c’est le bonus ultime du cinéma. Et chez CinéBonus, ça, on ne le laisse jamais passer.

Dans ce guide, on t’emmène faire un tour complet du générique de fin – de son histoire à ses secrets, de ses choix musicaux à ses astuces marketing, en passant par les scènes post-crédits cultes. Prends ton pop-corn, ne touche pas au bouton "quitter", et installe-toi jusqu’au bout.

Sommaire

- D’où vient le générique de fin et pourquoi il a évolué

- Quand le générique devient une œuvre d’art

- Les musiques cultes qui marquent la fin du film

- Repérer les easter eggs et clins d’œil planqués

- Les scènes post-générique qui font l’histoire

- Les règles (souvent méconnues) derrière les crédits

- Données, records et anecdotes de cinéphiles

- Nos recommandations de génériques à ne pas rater

D’où vient le générique de fin et pourquoi il a évolué

Il faut bien l’avouer : pendant longtemps, le générique de fin n’avait rien de très excitant. Dans les vieux films, tous les crédits étaient au début. On lançait quelques cartons avec les noms des têtes d’affiche, du réalisateur, du producteur… puis place à l’histoire. Et à la fin ? Juste un petit “The End” et rideau.

Mais à partir des années 50-60, le cinéma commence à changer. Les films deviennent plus complexes, les équipes techniques plus nombreuses, et le générique de fin s’impose peu à peu comme un espace pour rendre hommage à toute la “petite armée” qui a bossé dans l’ombre. Un bon exemple : Le Tour du monde en 80 jours (1956) qui ose un générique de fin complet — une vraie nouveauté à l’époque. Ce modèle va vite se généraliser, surtout à Hollywood.

Derrière cette évolution, il y a aussi les syndicats. La Directors Guild of America (DGA), la Writers Guild (WGA) et autres organisations professionnelles vont imposer leurs règles : chaque membre d’une équipe mérite d’être crédité. Pas seulement les stars, mais aussi les décorateurs, les assistants caméra, les costumiers, les régisseurs, les doublures lumière… Tous ceux qui font le film, sans forcément apparaître à l’écran. Une manière de reconnaître l’aspect collectif du cinéma.

Résultat ? Le générique de fin s’allonge. Beaucoup. Un film comme Avengers: Endgame dépasse les 10 minutes de crédits. On y trouve plus de 3 000 noms. Oui, tu as bien lu. Et ce n’est pas un cas isolé. Aujourd’hui, la majorité des blockbusters font défiler plusieurs milliers de personnes à l’écran — notamment à cause des effets spéciaux, souvent réalisés par une dizaine de studios différents répartis dans le monde entier.

Autre conséquence : l’ouverture des films s’est allégée. Dans les années 70, certains cinéastes (George Lucas en tête) suppriment carrément le générique de début pour plonger directement dans l’action. Star Wars a même été pointé du doigt par les syndicats pour ça. Mais c’est devenu la norme : les noms principaux arrivent à la fin, souvent mis en valeur sur des cartons individuels, suivis d’un long scroll des équipes complètes.

Dans les films européens, notamment en France, on garde parfois quelques mentions en début de film (réalisateur, acteurs principaux…). Mais là aussi, le gros du générique est repoussé à la fin. Et ce changement n’est pas qu’une question de convention : c’est aussi une manière de respecter le rythme narratif, en démarrant fort et en laissant le temps de souffler une fois le film terminé.

Aujourd’hui, une autre révolution bouscule tout ça : les plateformes de streaming. Netflix propose un bouton “Passer le générique” — autant dire que 90% des spectateurs n’y prêtent plus attention. Pourtant, pour les professionnels du cinéma, ce moment reste essentiel. Le générique, c’est la signature finale, le remerciement, le dernier clin d’œil. Et parfois… le meilleur moment du film pour les fans curieux.

Quand le générique devient une œuvre d’art

Il fut un temps où le générique de fin, c’était juste des noms qui défilaient sur fond noir, accompagnés d’une musique classique ou d’un thème orchestral un peu pompeux. Aujourd’hui, c’est tout autre chose. Certains génériques sont devenus de véritables moments de cinéma à part entière — visuellement marquants, parfois même plus que certaines scènes du film.

Le premier à avoir vraiment changé la donne, c’est Saul Bass. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais tu as forcément vu son influence. Dans les années 50 et 60, il collabore avec Hitchcock ou Preminger et invente une nouvelle manière de concevoir les génériques : animés, stylisés, symboliques. Au lieu d’énumérer des noms, il raconte déjà une histoire. Des spirales, des lignes, des formes géométriques en mouvement : le spectateur est happé dès la première seconde. Un vrai parti pris graphique, devenu culte.

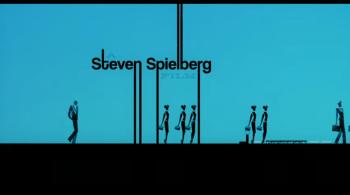

Un bel hommage à ce style, c’est le générique d’ouverture de Catch Me If You Can (2002). Animé façon rétro, silhouettes en mouvement, ambiance jazzy… tout y est. En quelques minutes, il installe le ton, l’époque, et même le caractère du héros. Avant même que le film ne commence vraiment, on est déjà embarqué.

Autre exemple frappant, côté série cette fois : le générique de True Detective (saison 1, 2014). Conçu par le studio Elastic, il utilise un effet de double exposition pour superposer visages et paysages industriels de Louisiane. C’est sombre, hypnotique, presque dérangeant. Et ça colle parfaitement à l’ambiance de la série. Plus qu’un simple habillage, ce générique dévoile l’état d’esprit des personnages et le ton du récit. Il est devenu une référence dans le monde des séries télé.

À l’inverse, certains réalisateurs préfèrent la sobriété. Dune (2021) de Denis Villeneuve, par exemple, propose un générique de fin épuré et atmosphérique. Aucun effet tapageur, pas de scène bonus clin d’œil : juste une immersion sensorielle qui prolonge le film comme un souffle lent. C’est une façon de laisser le spectateur redescendre en douceur après le choc visuel et narratif.

Mais le générique peut aussi être un terrain de jeu, parfois très drôle. Pixar, par exemple, a longtemps glissé dans ses génériques de faux bêtisiers animés — comme si ses personnages en 3D étaient de véritables acteurs qui ratent leurs prises. Dans Toy Story 2, voir Woody ou Buzz se planter en pleine scène, c’est un plaisir bonus qui fait sourire petits et grands.

Et puis il y a des cas beaucoup plus déjantés, comme Deadpool (2016). Dès le début, le film casse tous les codes : au lieu des noms habituels, on découvre des titres comme “réalisé par un abruti surpayé” ou “avec un dieu vivant” (pour Ryan Reynolds). Le tout sur une séquence d’action au ralenti complètement barrée. Ce générique annonce d’entrée le ton décalé du film. C’est malin, et surtout, ça marque les esprits.

Aujourd’hui, certains studios comme Elastic, Prologue ou Imaginary Forces sont devenus des experts dans la création de génériques haut de gamme. Pour les films comme pour les séries, ils apportent une vraie patte visuelle, une identité reconnaissable. Un bon générique, ce n’est pas juste “joli” : c’est une invitation à prolonger l’expérience. C’est le petit supplément d’âme qui fait toute la différence.

Les musiques cultes qui marquent la fin du film

Tu l’as forcément déjà vécu : le film touche à sa fin, l’écran commence à noircir… et là, une chanson démarre. Un morceau qui te prend aux tripes, qui prolonge l’émotion, qui colle parfaitement à ce que tu viens de voir. Ce moment suspendu, c’est souvent la magie du générique de fin — quand l’image se tait, mais que la musique continue à raconter.

Certains titres sont devenus indissociables de leur film. Impossible, par exemple, d’oublier les dernières minutes de Fight Club (1999) : les immeubles explosent en silence, puis retentit “Where Is My Mind?” des Pixies. Ce choix musical a marqué toute une génération et a redonné une seconde vie au morceau. Autre exemple emblématique : Titanic (1997) et la ballade “My Heart Will Go On” de Céline Dion. Elle démarre pendant le générique et prolonge l’émotion avec une puissance incroyable. Résultat : Oscar, records de ventes, et une chanson entrée dans la culture populaire mondiale.

Certains films misent sur une chanson originale spécialement écrite pour l’occasion. C’est le cas de Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi avec “Into the West” chantée par Annie Lennox — un titre mélancolique et élégant, conçu pour dire adieu à la trilogie. Même chose pour Will Hunting (1997) avec “Miss Misery” de Elliott Smith, une chanson toute en retenue, nominée aux Oscars, qui colle parfaitement à l’atmosphère du film.

D’autres fois, le générique s’accompagne d’un tube existant qui devient culte grâce au film. “Don’t You (Forget About Me)” de Simple Minds à la fin de The Breakfast Club (1985), c’est l’hymne d’une génération entière. Idem pour “Born Slippy” d’Underworld dans Trainspotting (1996) — cette montée électro frénétique colle à la perfection avec le dernier regard de Renton, et donne une dernière claque au spectateur. Et que dire de “My Way” version punk par Sid Vicious, qui accompagne le générique final de Goodfellas ? Un choix cynique, grinçant, à l’image du film.

Parfois, un réalisateur commande un titre sur mesure. Baz Luhrmann a demandé à Radiohead d’écrire “Exit Music (For a Film)” pour son Romeo + Juliet (1996). Le titre résonne pendant tout le générique de fin, comme un écho funèbre au destin des deux amants. La chanson est aujourd’hui l’un des morceaux les plus sombres et puissants du groupe.

Et puis il y a les grandes musiques de film orchestrales, celles qu’on reconnaît en quelques notes. John Williams est passé maître dans l’art de finir ses films sur un medley symphonique qui rassemble tous ses thèmes : Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter… chaque générique est un mini-concert. Hans Zimmer, lui, est célèbre pour ses “end credit suites” : dans Inception, le morceau “Time” au piano laisse un frisson bien après la fin. Dans Pirates des Caraïbes, c’est “He’s a Pirate” qui clôt le film avec panache.

Enfin, certaines musiques passent presque inaperçues... jusqu’à ce qu’elles deviennent virales. “Heroes” de David Bowie, utilisée dans Les Vies possibles de Mr. Nobody ou Le Monde de Charlie, a retrouvé un second souffle grâce à sa place en générique. Ou encore, “Exit Music” de Radiohead, redécouverte par une nouvelle génération grâce à son association cinématographique. Comme quoi, le générique est aussi une rampe de lancement pour les chansons.

En résumé : que ce soit un tube pop, une ballade originale ou un thème orchestral épique, la musique du générique de fin n’est jamais anodine. Elle prolonge l’émotion, ancre un souvenir, et transforme une fin de film en moment inoubliable. Alors la prochaine fois… tends l’oreille.

Repérer les easter eggs et clins d’œil planqués

Tu pensais que le film était terminé ? Détrompe-toi. Pour les plus curieux, le générique de fin est souvent truffé de détails cachés, de messages secrets ou de blagues internes destinés aux spectateurs attentifs. Bienvenue dans l’univers fascinant des easter eggs : ces petits trésors visuels ou textuels qui se nichent dans les moindres recoins des crédits.

Marvel, évidemment, a fait de cet exercice un art. Un exemple mémorable : dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, le classique “Aucun animal n’a été blessé durant le tournage” est remplacé par une version décalée qui mentionne Groot et Rocket — le tout débutant par un “I am Groot” avant de révéler le message réel. Ce genre de clin d’œil amuse les fans tout en renforçant la complicité avec l’univers du film.

Mais Marvel n’est pas seul à jouer avec le générique. Pixar, grand spécialiste des références croisées, glisse dans ses crédits les fameux “Production Babies” — les noms des bébés nés pendant la fabrication du film. Dans Raiponce, ils sont appelés “Chameleon Kids” (clin d’œil au personnage Pascal). Dans Soul, ils deviennent “Jeunes Âmes diplômées”. Ce sont des petites touches personnelles, tendres et parfois très drôles, que les fans attendent avec impatience.

Pixar adore aussi annoncer ses futurs projets en douce. Dans Ratatouille, on peut apercevoir une silhouette de Wall-E dans le fond bien avant la sortie du film. Ce genre de caméo caché — un personnage du prochain film qui apparaît dans l’actuel — est devenu une tradition amusante pour les initiés, souvent repérée des mois après la sortie via des captures d’écran partagées sur Reddit ou YouTube.

D’autres réalisateurs, plus discrets, glissent des symboles visuels tout au long du film — jusqu’au générique. Dans Les Infiltrés de Scorsese, la lettre “X” apparaît avant chaque mort importante, en hommage à un code visuel du Scarface de 1932. Une croix formée par un escalier, un ruban adhésif, des ombres… Ce détail, quasiment invisible au premier visionnage, a été découvert après coup par des fans attentifs. Depuis, le film est scruté image par image.

Et parfois, c’est encore plus osé. Dans Fight Club, David Fincher glisse à la toute fin du générique un photogramme subliminal issu d’une scène pornographique — clin d’œil direct au job de projectionniste de Tyler Durden, qui insérait ce genre d’image dans des films familiaux. Un gag audacieux, fidèle à l’esprit du film, et que seuls les spectateurs les plus acharnés remarquent… s’ils font pause au bon moment.

Ces easter eggs ne sont pas seulement des blagues : ce sont aussi des marqueurs d’identité, des signatures, des messages cachés pour les “vrais” fans. Ils encouragent le revisionnage, les partages sur les réseaux, les vidéos d’analyse. Reddit regorge de threads passionnés du type “20 détails que vous avez sûrement manqués”. Le générique devient alors une chasse au trésor.

Et soyons honnêtes : aujourd’hui, beaucoup de spectateurs restent jusqu’à la fin en espérant justement tomber sur une de ces surprises. Une vanne, un teasing, une référence bien cachée. Le générique n’est plus seulement un moment de sortie, mais une extension du film, une zone de jeu complice entre les créateurs et le public.

Les scènes post-générique qui font l’histoire

Longtemps restées confidentielles ou réservées aux films les plus farfelus, les scènes post-générique sont devenues un rituel incontournable du cinéma contemporain. Ce petit moment caché après les derniers noms n’est plus seulement une surprise : c’est parfois l’élément qui relance une intrigue, prépare une suite… ou offre un dernier fou rire.

Et contrairement à ce qu’on pense souvent, ce n’est pas Marvel qui a inventé le concept. En 1966 déjà, The Silencers concluait son générique par une annonce de la prochaine aventure de son héros, façon James Bond. Dans les années 70-80, des comédies comme Airplane! (1980) ou Ferris Bueller (1986) s’amusent à briser le quatrième mur après le générique : “Qu’est-ce que vous faites encore là ? C’est fini, rentrez chez vous !” — une réplique devenue culte. Un clin d’œil au spectateur resté jusqu’au bout, à la fois complice et absurde.

Mais c’est bien avec le Marvel Cinematic Universe que la pratique devient systématique. Dès Iron Man (2008), une courte scène après les crédits montre Nick Fury évoquant l’Initiative Avengers. Ce simple moment de 40 secondes a déclenché un raz-de-marée. Depuis, chaque film Marvel ou presque comporte une (ou deux !) scènes cachées : l’une humoristique, l’autre plus sérieuse, souvent pour teaser le prochain film. Thanos qui sourit, Howard the Duck, les Avengers en train de manger un shawarma… tout est bon pour titiller l’attente des fans.

Résultat ? Le public a changé ses habitudes. Aujourd’hui, personne ne quitte la salle avant la fin complète du générique d’un film Marvel. Et par extension, même en dehors de cet univers, on se pose toujours la question : “Est-ce qu’il y a une scène après ?”. Des sites, des applis, des posts Reddit se sont même spécialisés dans le repérage de ces fameuses scènes post-credits.

Mais Marvel n’est pas seul à s’amuser avec ça. La saga Pirates des Caraïbes a glissé des scènes secrètes à la fin de presque chaque opus (le singe immortel, le retour de personnages inattendus…). Super Mario Bros (2023) nous offre une scène post-générique animée pour teaser la suite. Et Retour vers le futur 2 (1989) faisait carrément défiler la bande-annonce du 3e film à la fin des crédits. En France, La Cité de la Peur ou Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ont aussi glissé de petits suppléments surprises pour les spectateurs patients.

Il arrive même que ces scènes deviennent cultes. Deadpool, toujours lui, parodie Ferris Bueller en apparaissant en peignoir pour dire : “C’est fini, y’a plus rien à voir !”. Un joli clin d’œil méta, qui fait autant rire les cinéphiles que les néophytes.

Mais attention : toutes les scènes post-générique n’ont pas vocation à faire avancer l’intrigue. Certaines sont là pour faire un dernier gag (souvent absurde), d’autres pour saluer les fans, ou juste faire durer le plaisir quelques secondes de plus. Et parfois, elles ne servent à rien... exprès. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 joue même avec le concept en enchaînant cinq mini-scènes plus ou moins inutiles — un vrai troll assumé.

Ce qui est sûr, c’est que la scène post-générique est aujourd’hui un outil narratif, marketing et complice à la fois. Elle prolonge l’univers, fidélise les spectateurs, et ajoute une couche d’interactivité à l’expérience ciné. Alors un conseil : même si tout le monde se lève… reste jusqu’au bout. Vraiment.

Les règles (souvent méconnues) derrière les crédits

Le générique de fin peut sembler libre, presque artistique. Mais en réalité, il obéit à un ensemble de règles très précises, dictées par des syndicats professionnels, des usages de l’industrie, et parfois même des clauses contractuelles. Derrière l’apparente simplicité d’un scroll de noms se cache une véritable mécanique codifiée.

À Hollywood, ce sont principalement les guildes comme la Directors Guild of America (DGA), la Writers Guild of America (WGA) ou encore la SAG-AFTRA pour les acteurs, qui définissent ces règles. Elles déterminent qui a droit à un crédit, dans quel ordre, et sous quelle forme. Et oui, tout cela peut même faire l’objet d’arbitrages, voire de litiges, surtout quand plusieurs personnes ont contribué à l’écriture ou à la réalisation d’un film.

Par exemple, le fameux “un film de” doit obligatoirement précéder le nom du réalisateur juste avant le début du film, sauf cas exceptionnel. En générique de fin, le réalisateur est souvent mis en avant sur un carton individuel, tout comme le producteur principal. Ces mentions sont autant des marques de prestige que des obligations contractuelles.

Autre règle peu connue : l’ordre d’apparition. Les acteurs sont listés selon leur importance, mais aussi selon les négociations de leurs agents. Certains grands noms exigent d’apparaître “avec” ou “et”, ce qui les distingue du reste du casting. Par exemple : “et Robert De Niro” en fin de liste, pour souligner son statut à part.

Du côté technique, on suit une hiérarchie stricte par département. On commence souvent par la direction artistique (décors, costumes, maquillage), puis l’équipe image (caméra, éclairage), le son, la postproduction, les effets spéciaux, etc. Chaque équipe est divisée par fonction : chef de poste en premier, assistants ensuite. Et dans les blockbusters modernes, certaines sections — comme les VFX — peuvent durer plusieurs minutes à elles seules, tant il y a de noms à afficher.

Le tout est très normé. Si un studio oublie un nom, ou place quelqu’un à la mauvaise position, cela peut entraîner des pénalités, voire des plaintes syndicales. Il arrive aussi que des films comportent deux génériques : un stylisé au début, et un complet et exhaustif à la fin, pour concilier forme et obligation. C’est le cas par exemple des 8 Salopards de Tarantino.

Et en Europe ? Les conventions sont un peu plus souples, mais suivent globalement les mêmes logiques. En France, on voit encore des crédits d’ouverture plus développés (mention du réalisateur, du producteur, de certains acteurs), là où les films américains modernes préfèrent souvent plonger directement dans l’action, sans préambule.

Un autre aspect souvent négligé : les mentions légales obligatoires. Le fameux “No animals were harmed during the making of this film” est délivré uniquement si le tournage a été supervisé par l’American Humane Association. Ce n’est pas juste une formule gratuite, c’est un label officiel. Idem pour les logos de format (Dolby Atmos, IMAX, etc.), qui doivent apparaître s’ils ont été utilisés.

Enfin, on trouve parfois des ajouts plus personnels : remerciements spéciaux, dédicaces, ou encore messages internes à l’équipe. Certains films rendent hommage à un membre décédé, ou remercient leur famille. D’autres vont jusqu’à lister les membres d’un fan-club — comme Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi, qui affiche plus de 20 000 noms dans son générique long de 20 minutes. Un record.

En résumé : derrière le romantisme du générique de fin se cache une organisation très structurée. C’est à la fois un moment de créativité et un exercice de précision, où chaque nom compte. Parce qu’au fond, le générique, c’est la reconnaissance de tous ceux qui ont fait le film… même s’ils ne passent à l’écran qu’une fraction de seconde.

Données, records et anecdotes de cinéphiles

Le générique de fin, ce n’est pas seulement un moment de remerciement ou d’esthétique. C’est aussi une mine d’infos chiffrées, de records improbables, et d’anecdotes que seuls les passionnés repèrent. Alors si tu es du genre à rester assis dans la salle pendant que tout le monde sort… tu es loin d’être seul·e.

Commençons par la durée. Dans les années 90, un générique de fin durait en moyenne entre 3 et 6 minutes. Aujourd’hui ? Les blockbusters modernes flirtent facilement avec les 10 à 12 minutes, parfois plus. Avengers: Endgame dépasse même les 10 minutes de crédits… sans compter les scènes post-générique. Mais le record revient sans doute à Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi (version longue), dont le générique dure près de 20 minutes — en grande partie parce qu’il inclut plus de 20 000 noms de fans remerciés à l’écran. Une pratique encore rare, mais qui montre à quel point les studios peuvent intégrer leur communauté.

Et justement, combien de personnes travaillent sur un film ? Pour un gros projet type super-héros ou film d’animation, on parle souvent de 1 500 à 3 000 noms à créditer. Rien qu’en effets spéciaux, certains films comme Black Panther: Wakanda Forever mentionnent plus de 2 100 personnes. Le générique devient alors un mur de texte, une sorte de généalogie technique de l’œuvre.

Autre chiffre amusant : une étude non officielle estimait qu’un spectateur sur 350 verrait un jour son nom apparaître dans un générique… par simple homonymie. Tu t’appelles Dupont ou Marie ? Tu as de bonnes chances d’avoir ton moment de gloire, même par accident.

Côté comportement du public, les choses ont bien changé. Dans les années 80-90, seule une minorité restait jusqu’au bout — souvent des curieux ou des amateurs de musique de film. Mais depuis l’ère Marvel, jusqu’à 70 % des spectateurs restent dans la salle quand ils savent qu’une scène cachée les attend. À l’inverse, pour un drame intimiste sans scène bonus, la moitié de la salle quitte les lieux dans la première minute de générique.

En streaming, c’est une autre histoire. Netflix a révélé que seulement 18 % des spectateurs laissent défiler le générique jusqu’au bout. La majorité clique sur “Passer”, enchaîne avec un autre contenu, ou quitte directement la plateforme. C’est un vrai sujet dans le milieu : comment continuer à valoriser le travail des équipes quand l’expérience du spectateur est de plus en plus “zappable” ?

On peut aussi s’amuser à repérer les noms les plus récurrents dans les génériques de films récents. Côté effets spéciaux, des studios comme Industrial Light & Magic (ILM), Weta Digital ou Framestore apparaissent dans des centaines de films. ILM, par exemple, est crédité dans 7 des 10 plus gros succès au box-office mondial. Tu verras aussi régulièrement les logos de Skywalker Sound ou Dolby Atmos, garants d’une bande-son de qualité.

Enfin, les génériques sont parfois l’occasion de messages insolites : des avertissements anti-piratage, des blagues planquées, ou des remerciements inattendus. On se souvient du message hilarant dans Les Gardiens de la Galaxie : “Aucun raton-laveur ni arbre extraterrestre n’a été blessé durant le tournage.” Ou encore de films qui ajoutent volontairement un “faux” nom, une mascotte, voire une équipe imaginaire.

En bref, derrière ces longues minutes de noms défilant en silence ou sur fond musical se cache un univers passionnant. Le générique est une photographie technique du film, un témoignage de l’ampleur du travail accompli, et parfois un espace de fantaisie discrète. Et plus tu t’y intéresses, plus tu te rends compte qu’il n’y a rien de “secondaire” dans un générique de fin.

Nos recommandations de génériques à ne pas rater

Envie d’explorer le meilleur du générique de fin ? Voici une sélection de films et séries qui ont su faire de cet instant un véritable moment de cinéma. Certains sont drôles, d’autres émouvants, mais tous méritent qu’on reste jusqu’à la dernière seconde.

- Deadpool (2016) – Pour son ton méta et son humour irrévérencieux dès le générique d’ouverture. Une parodie brillante de tous les codes hollywoodiens.

- Arrête-moi si tu peux (2002) – Un générique d'ouverture en animation rétro, stylisé et narratif. Un vrai bijou graphique.

- True Detective (Saison 1, 2014) – Une ambiance visuelle envoûtante grâce à la double exposition. Un générique aussi sombre que la série elle-même.

- Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi – Pour la générosité de ses crédits, qui remercient jusqu’aux fans. Épique, jusqu’au bout.

- Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 – Des scènes bonus à gogo, des blagues dans le texte, et même des trolls volontaires. Un festival en soi.

- Inception (2010) – Le thème musical “Time” de Hans Zimmer te hantera encore bien après l’écran noir. Une masterclass en émotion finale.

- La folle journée de Ferris Bueller (1986) – Un générique post-film devenu culte pour son adresse directe au spectateur. Drôle, décalé, inoubliable.

Petit conseil : si tu lances un film chez toi et que tu ne sais pas s’il y a quelque chose après le générique… cherche avant de zapper. Tu pourrais passer à côté d’un dernier clin d’œil.

Conclusion

Le générique de fin est bien plus qu’un simple générique. C’est un espace à part, souvent sous-estimé, mais qui regorge de pépites visuelles, sonores, narratives et même émotionnelles. Qu’il s’agisse d’un générique stylisé, d’un morceau culte, d’une scène post-crédit ou d’un simple clin d’œil caché au fin fond d’un remerciement, ce moment final mérite toute notre attention.

Pour les cinéastes, c’est l’occasion de signer une dernière fois leur œuvre, de remercier leur équipe, de jouer avec les codes, ou de semer des indices pour la suite. Pour les spectateurs, c’est une porte vers un autre niveau de lecture, une expérience prolongée, un instant souvent plus riche qu’on ne l’imagine.

Alors la prochaine fois que tu iras au cinéma ou que tu regarderas un film en streaming : ne coupe pas trop vite. Laisse le générique te surprendre. Tu pourrais y trouver bien plus qu’un simple défilé de noms.

Et chez CinéBonus, on te le garantit : le générique, c’est jamais la fin… c’est le dernier bonus caché.

FAQ – Le générique de fin au cinéma

Pourquoi y a-t-il autant de noms dans les génériques aujourd’hui ?

Les films modernes mobilisent des équipes gigantesques : effets spéciaux, animation, son, postproduction, sous-traitants internationaux… Résultat : ce sont parfois plus de 2 000 personnes à créditer ! C’est aussi une exigence des syndicats professionnels (DGA, WGA, etc.) qui imposent que chaque contribution soit reconnue à l’écran.

Est-ce que tous les films ont des scènes post-générique ?

Non. Si Marvel en a fait une tradition, tous les films ne jouent pas cette carte. Certains genres (blockbusters, comédies) y ont plus souvent recours, tandis que les drames ou films d’auteur y renoncent. Mieux vaut se renseigner avant ou… rester jusqu’au bout, juste au cas où !

Est-ce que c’est grave de “passer” le générique ?

Grave, non. Mais c’est dommage. Tu risques de rater une scène bonus, une chanson marquante ou un clin d’œil caché. Et c’est aussi une forme de respect pour le travail de toute l’équipe du film. Après tout, ce sont eux qui l’ont rendu possible.

Pourquoi certaines scènes post-générique ne “servent à rien” ?

Parce qu’elles sont souvent là pour le fun ! Certaines scènes sont purement humoristiques, d’autres sont des trolls, ou encore des hommages à des classiques. Toutes ne sont pas narratives, et c’est aussi ça qui fait leur charme.

Comment sont décidés l’ordre et le contenu d’un générique ?

C’est à la fois une affaire de tradition, de contrat, et de syndicat. L’ordre des noms suit des règles précises, surtout aux États-Unis. Les acteurs principaux, le réalisateur, le scénariste et les producteurs ont des positions spécifiques, parfois négociées à l’avance.

Est-ce que des studios sont spécialisés dans les génériques ?

Oui, absolument. Des studios comme Elastic, Prologue ou Imaginary Forces sont réputés pour créer des génériques de films et de séries innovants, esthétiques et mémorables. Leur travail est parfois aussi attendu que le film lui-même.

Les plateformes de streaming respectent-elles les génériques ?

Pas toujours. Beaucoup proposent un bouton “Passer le générique”, ce qui réduit sa visibilité. Mais certains films ou séries imposent le visionnage complet pour dévoiler une scène finale. La pratique évolue encore avec les nouveaux usages numériques.

Y a-t-il des ressources pour savoir si un film a une scène post-générique ?

Oui, des sites comme aftercredits.com, ou des communautés sur Reddit (comme r/MovieDetails) tiennent à jour des listes de films avec ou sans scènes bonus. Pratique pour les cinéphiles impatients ou… prévoyants.

Et si je repérais un clin d’œil dans un générique, je fais quoi ?

Tu rejoins la grande communauté des chasseurs d’easter eggs ! Partage ta découverte sur les forums, Reddit ou YouTube — tu seras peut-être à l’origine d’une analyse virale ou d’un débat passionné. Les génériques, ce sont aussi des terrains de jeu pour les fans.